近期,我校化学与分子工程学院、教育部前沿科学中心朱为宏教授和物理学院郑致刚教授在四维光可调谐液晶超结构激光方面取得突破性进展,相关研究成果以“Quadri-Ddimensional Manipulable Laser with Intrinsic Chiral Photoswitch”为题,发表在学术期刊《Advanced Materials》。

多维度调控激光的波长、振幅、相位和偏振态,对于自由空间光通信、光学成像、光镊等现代光子技术具有重大意义。然而,由于微腔内谐振与微腔外传输难以实现耦合,因此要获得稳定输出、抗疲劳强度高的多自由度激光仍然是一个巨大的挑战。为了对激光输出模式进行调制,现有的技术主要是通过设计相应的超表面结构,来实现激光的自由度调制,但是超表面材料的不可调谐性进一步限制了多维度可调谐激光的发展。目前报道可调谐液晶激光的手性光敏材料主要为偶氮苯类材料,但这种材料的稳定性和抗疲劳性较差,这将会导致在光调制过程中,液晶微腔中会形成多种缺陷,通常表现为激光峰宽较宽、杂峰、峰畸形等。正是由于传统的手性光敏材料限制了可调谐波长激光实现进一步的自由度调控,使得多维度可调谐激光仍然是一个难题。

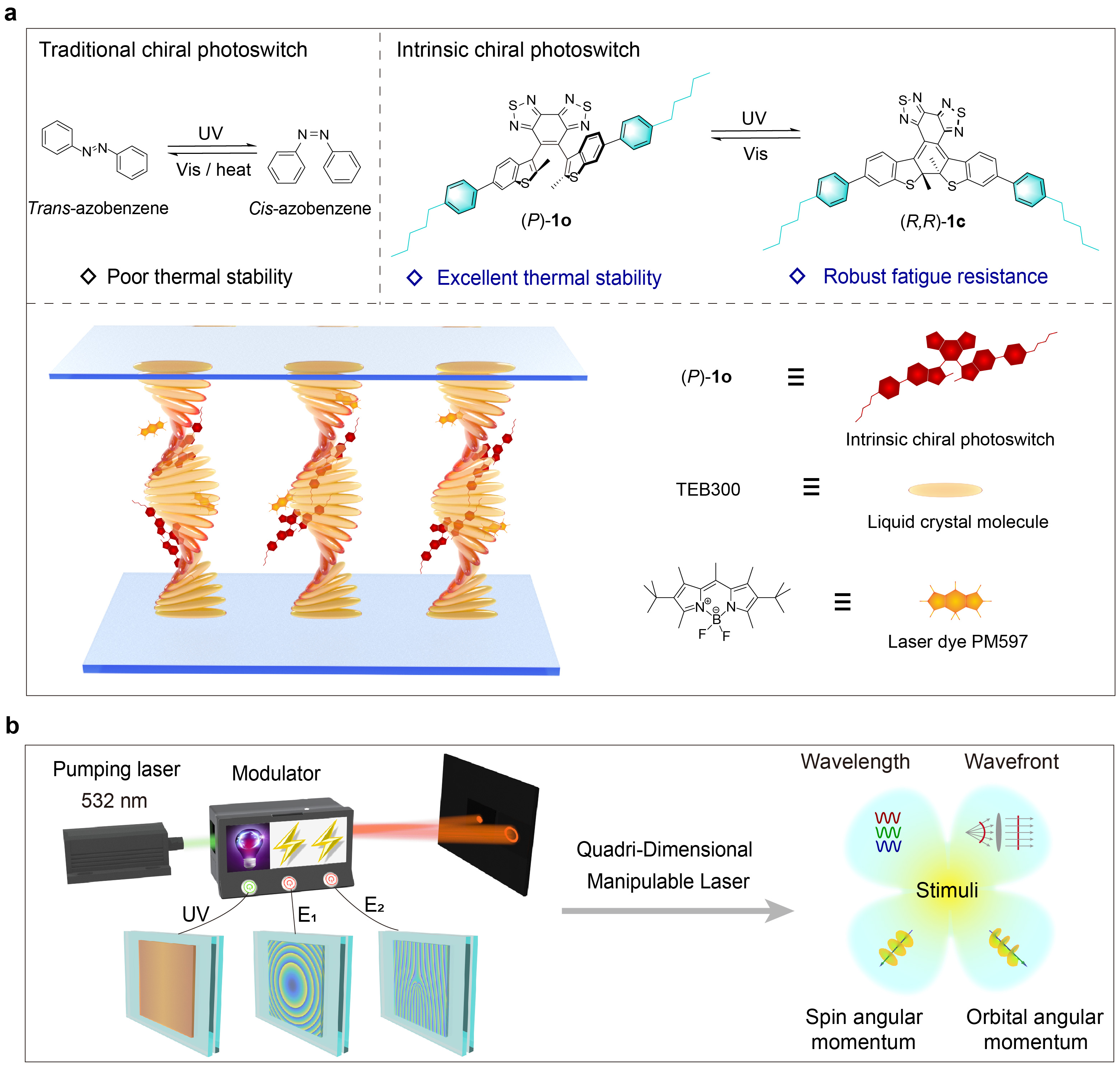

基于此,该工作设计了一种可逆的内源手性分子光控开关,并构造了一种具有稳定输出的液晶激光体系(图1a)。此外,采用戊基苯作为类液晶基团修饰在内源手性分子侧端,可进一步提高其与液晶的相容性,从而提高了整个液晶体系的稳定性和抗疲劳度。可逆的内源手性分子光控开关可以抑制由于分子本身带来的多畴结构,从而有效地解决由微腔缺陷引起的液晶的取向紊乱和光谱畸形等问题,提升了激光的光学性能。通过对光子微腔内谐振与微腔外传输耦合平衡巧妙调控,发展了四维可调谐激光编码技术(图1b),为集成光学芯片、光学神经网络和光学计算等领域提供了一种小型化和低成本的新技术。

图1. a,内源手性分子设计及液晶体系制备。b,四维可调谐激光(波长、波面、自旋角动量和轨道角动量)。

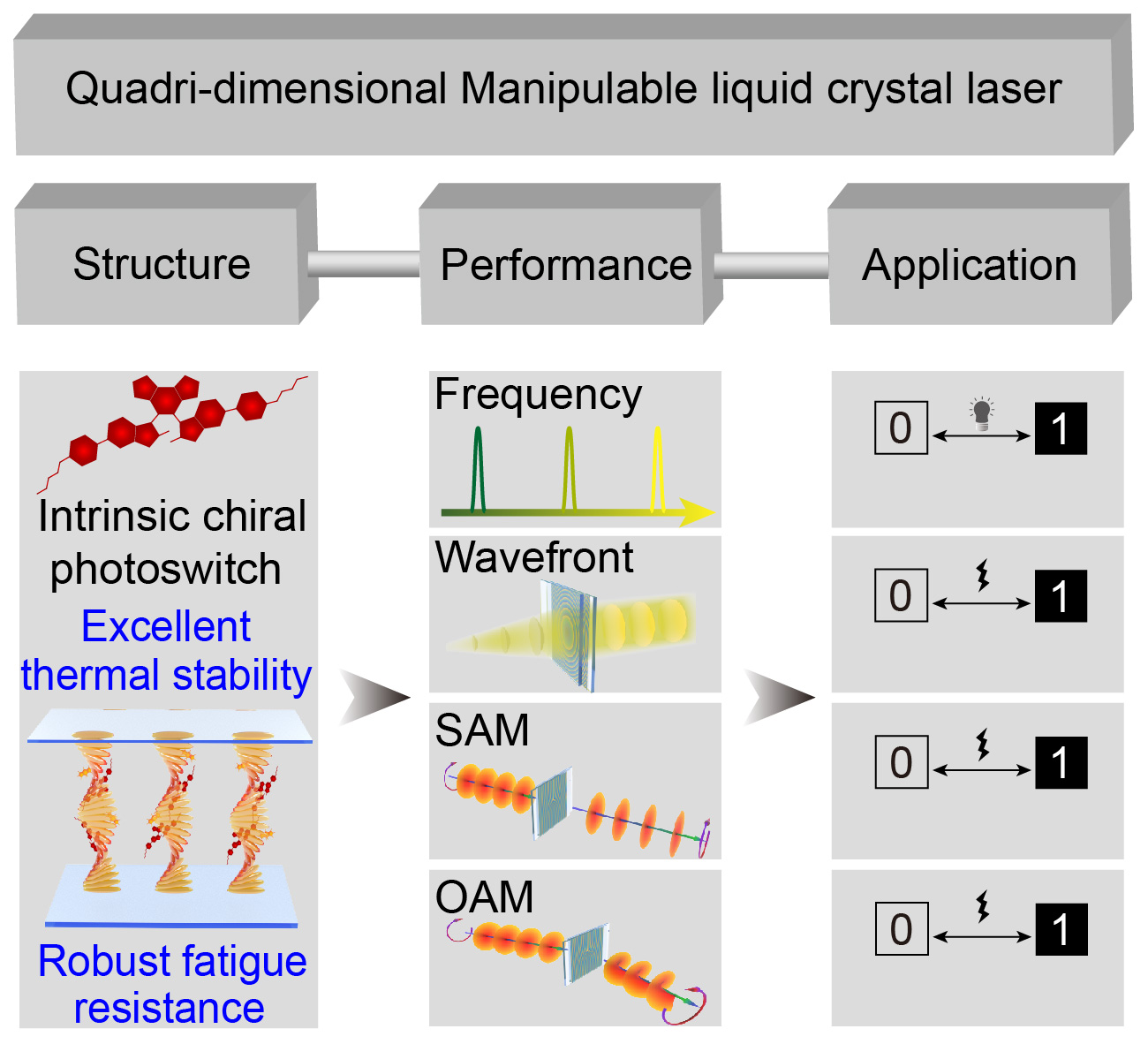

基于上述优异的热稳定性和抗疲劳度的内源手性分子,实现了稳定的、多波长的激光输出,使多通道并行编码成为可能,为光学成像和光学计算发展提供了新的思路,完美实现了波长、波面、自旋和轨道角动量的光动态可控的四维可调谐激光,并对其进行信息编码,为光学计算和成像开辟了一条新途径(图2)。

图2. 四维光可调谐液晶超结构激光(结构、性能及应用)。

该研究工作主要是由我校化学与分子工程学院博士生胡宏龙在朱为宏教授和郑致刚教授的指导下完成,并得到田禾院士大力支持。该研究工作得到了材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、国家自然科学基金基础科学中心项目、国家优秀青年科学基金等项目的支持。

原文信息:https://doi.org/10.1002/adma.202110170